麦积山大佛所嵌宋定窑白瓷碗

麦积山大佛所嵌宋定窑白瓷碗

张萍

1985年甘肃天水麦积山石窟加固工程施工期间,在东崖隋代大佛面部镶嵌的白毫相发现了宋代维修时安置的一件定窑白瓷碗,同时还在佛脸部的塑泥中发现了宋代经卷。此碗胎质坚实细腻,釉若凝脂,又有“绍兴二十七年”墨书题记,具有重要的史料价值。

定窑是我国宋、金时代五大名窑之一,是继唐代邢窑白瓷之后兴起的一大瓷窑体系,主要产地在河北曲阳涧磁村一带。定窑盛行于北宋中后期,由于瓷质精良、色泽淡雅、纹饰秀美,被宋朝政府选为宫廷用瓷,身价大增,产品风靡一时。元朝刘祁《归潜志》记载:“定州花瓷瓯,颜色天下白。”可见定窑器在当时深受人们喜爱,且产量较大。宋代定窑瓷器的主要特征一是胎体轻薄,胎质洁白;二是釉面多为乳白色,白中闪浅米黄色,积釉处常有泪痕状流釉,呈黄绿色,器物外壁釉薄处可见胎上旋坯痕;三是北宋早期定窑产品口沿有釉,到了晚期口沿则多不施釉,俗称“芒口”,芒口处常常镶金、银、铜质边圈以掩饰芒口缺陷,此为定窑一大特色;四是官府所用瓷器底部有“官”“尚食局”等款识;五是定窑器物釉面通常有大小不等的气泡,一些较大气泡疏散排布于密集小气泡区域的周围,这种现象类似宋影青瓷器特征。金代定窑器的上乘之作与北宋定窑器没有差别,而金代中低档次的定窑器在装饰技法上明显劣于北宋定窑器。部分产品采用砂圈叠烧法,器物内底有一圈露胎。

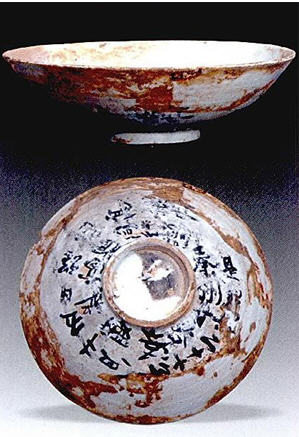

麦积山石窟出土的这件宋代定窑白瓷碗,造型作敞口斜腹圈足底,通身施白釉。口径为16.4厘米,底径为6.4厘米,通高5.4厘米。内壁有一道旋纹,外壁围绕圈足有“绍兴二十七年”(1157年)墨书题记。微残,碗口沿处有一微小裂口,裂纹一直延伸至底。内外壁釉表面与黄泥浆粘连。碗壁较厚,但薄厚不均。碗口外侈,稍欠规整。底作玉环形,周边做出一圈稍稍突出的边沿,为浅浅的平底碗增添了稳定感。通体施白釉,光素无纹饰,釉色白里泛黄,且厚薄不均,微有油脂光泽。足内亦施白釉。碗底圈足露胎,胎釉相融一体,无明显界线,露胎圈足细密有致,圈足底无釉露胎。此碗应是一件民间生活用具——茶具或酒具。

墨书题记为“秦州甘谷城塑题高振,同行□□,是绍兴二十七年八月二十五日□□高振□”。字体为行书楷体,个别文字有待识读。由题款可知,此碗至迟为南宋绍兴二十七年之前的器物,其器形、质地及工艺具有宋代定窑光素无纹白瓷的特征。

此件宋代定窑白瓷碗的出土,为研判麦积山石窟的修造与分期断代,提供了重要的实物例证。

编后:白毫为佛的三十二相之一。据佛经载,佛眉间有白毛,内外映彻如白琉璃,宛转右旋。《观无量寿经》云:“眉间白毫右旋宛转,如五须弥山”;《法华经序品》云:“佛放眉间白毫相光,照于东方万八千世界。”白毫如日正中,表理之显明与白净,且表明佛法为诸教之源。宋人在对麦积山隋代摩崖大佛维修时,镶嵌定窑白瓷为大佛白毫相,宋金以后北方地区对摩崖大佛维修重塑时,对早期大佛有用黑瓷、玻璃装饰眼瞳的做法。以白瓷装饰白毫相堪称罕见。

责编 耕生

出自: 《收藏 》 2007年7期

欢迎投稿:lianxiwo@fjdh.cn

2.佛教导航欢迎广大读者踊跃投稿,佛教导航将优先发布高质量的稿件,如果有必要,在不破坏关键事实和中心思想的前提下,佛教导航将会对原始稿件做适当润色和修饰,并主动联系作者确认修改稿后,才会正式发布。如果作者希望披露自己的联系方式和个人简单背景资料,佛教导航会尽量满足您的需求;

3.文章来源注明“佛教导航”的文章,为本站编辑组原创文章,其版权归佛教导航所有。欢迎非营利性电子刊物、网站转载,但须清楚注明来源“佛教导航”或作者“佛教导航”。