《菩萨本缘经》撰集者和译者之考辨

《菩萨本缘经》撰集者和译者之考辨

颜洽茂 熊 娟

[摘要]三卷本《菩萨本缘经》题名为僧伽斯那撰、支谦译,但考察此经的著录和僧伽斯那的生平,可知该经的撰集者尚不能确定。通过对经中“地了”、“某甲”、“涅槃”、“摩喉罗伽”、“阿修罗”、“颇梨”等词语以及疑问副词“将非”、疑问语气词“耶”和“乎”、被动句等语法现象的考证,得知该经的翻译者不可能是支谦。此外,该经独特的外在结构也使其在形式上与支谦所有可靠译经有明显区别。综合文献学、语言学、文体结构特点三方面的论证得出如下结论:《菩萨本缘经》的撰集者目前尚无法确知,译者不可能是支谦,其翻译年代应晚于三国时期,可能在西晋之后。

[关键词]《菩萨本缘经》;汉译佛典;支谦;僧伽斯那

汉译佛典是研究中古汉语的重要语料,但由于早期经录散佚及社会动荡等原因,一些佛经存在译者及翻译年代著录错误的情况,尤其是早期的译经。对于这些佛经,我们在使用的时候必须格外注意,因为语料可靠是汉语史研究的基础,是保证观点正确的前提条件,如果以不可靠的语料作为立论的根基,那么结论的可靠性也就无从谈起了。《大正新修大藏经》(以下简称《大正藏》)所收的三卷本《菩萨本缘经》题名为僧伽斯那撰、孙吴支谦译,但实际上学界对它的可靠性存在着分歧:吕瀓和俞理明认为是支谦所译,许理和认为非支谦所译。这种分歧让我们对《菩萨本缘经》的可靠性产生质疑,因此本文拟对它的撰集者和译者进行考辨,以求对该经的题署能有进一步的认识。

一、文献学上的查证

首先看有关《菩萨本缘经》的著录。《菩萨本缘经》也称为《菩萨本缘集经》、《菩萨本缘集》,三卷或四卷。现收于《大正藏》中题名为僧伽斯那撰、支谦译的《菩萨本缘经》,在《出三藏记集》里未被列入支谦译经名下,甚至在失译和疑伪的经目中都没有见到。直到隋代法经的《众经目录》才开始著录此经,并题名为僧伽斯那撰、支谦译,此后的绝大多数经录都采用这一说法。

梁代僧祐著《出三藏记集》是我国现存最早的一部佛教经录,它的权威性和可靠性历来为学界重视。一般来说,西晋之前(包括西晋)的译经都以《出三藏记集》为判别基准,凡《出三藏记集》不确定或没有收录的佛经,我们都应该慎重对待。

其次看撰集者“僧伽斯那”这个人。目前我们所见到的所有僧传中都没有出现过这个名字,经录中倒是多次提及此名。《出三藏记集》卷九《关中出(禅经)序》中提到一次,原文如下:

究摩罗法师以辛丑之年十二月二十日,自姑臧至长安。予即以其月二十六日,从受禅法……寻蒙抄撰众家禅要,得此三卷。初四十三偈,是究摩罗罗陀法师所造。后二十偈,是马鸣菩萨之所造也。其中五门,是《婆须蜜》、《僧伽罗又》、沤波崛、僧伽斯那、勒比丘、马鸣、罗陀禅要之中,抄集之所出也。

《出三藏记集》之外,“僧伽斯那”在隋代以后法经《众经目录》、《历代三宝记》、彦琮《众经目录》、静泰《众经目录》、《大唐内典录》、《大周刊定众经目录》、《开元释教录》、《贞元新定释教目录》出现的具体情况如下:

26例出现环境相同,均仅见于经名题署之中,用以交代是《菩萨本缘经》或《百喻经》的撰集者。

2例出现在《贞元新定释教目录》中对译者求那昆地简要介绍的文字里面:

沙门求那昆地,齐言德进。中印度人。弱龄从道,师事天竺大乘法师僧伽斯那……初,僧伽斯那于天竺国抄集《修多罗藏》十二部经中要切譬喻,撰为一部,凡有百事,以教授新学。昆地悉皆通诵,兼明义旨,以武帝永明十年壬中秋九月译为齐文,即《百喻经》也。(卷八,55/834/2)

从上可知,僧伽斯那是萧齐译经师求那昆地的老师,他撰集了《百喻经》教授新学者,求那昆地对此经义旨通达,译成汉文。作为求那昆地的授业老师,僧伽斯那的生活年代大致是可以确定的。

既然所有的僧传、经录及其他佛教文献都没有更多地提及《菩萨本缘经》及其撰集者僧伽斯那,那我们就把视线转移到《百喻经》,看能否从这里找到突破口。

在有关《百喻经》的资料中,我们意外发现《高僧传》和《出三藏记集》中都讲到一个名叫“僧伽斯”的人。《高僧传》中出现两次,都是在求那昆地的传记中提到的,原文如下:

求那昆地,此言安进,本中天竺人,弱年从道,师事天竺大乘法师僧伽斯……初,僧伽斯于

这段文字和前面《贞元新定释教目录》那段文字基本相同,不同之处只在于《贞元新定释教目录》中的“僧伽斯那”在这里变成了“僧伽斯”。

“僧伽斯”在《出三藏记集》中出现三次,两次出自卷一四《求那昆地传》,内容与《高僧传》完全相同。另一次出自《(百句譬喻经)前记》:“永明十年九月十日,中天竺法师求那昆地出。《修多罗藏》十二部经中抄出譬喻,聚为一部,凡一百事,天竺僧伽斯法师集行大乘,为新学者撰说此经。”这段文字的内容与《高僧传》的记载也基本相同,只是行文上更简洁而已。

根据以上记载,尤其是与《贞元新定释教目录》进行比对,我们可以肯定的是,“僧伽斯”和“僧伽斯那”是同一个人,即求那昆地的老师、《百喻经》的撰集者。两者应该是同一个人名的不同音译形式。从梵汉对音情况来看,梵语词尾元音的去留在音译过程中很随意,“有时为了照顾汉语的韵尾辅音,常将梵文下一音节的元音丢掉不管”。对于必须有元音才能构成音节的汉语来说,省去元音就等于省去一个音节。汉译佛典文献里面,由于对梵语词尾元音的取舍不同而造成同一个外来词出现或全译、或节译几个不同音译形式的情况比比皆是。比如:Tusita,音译为“兜术陀”,省去词尾元音,节译为“兜术";brahma,音译为“梵摩”,省去词尾元音,节译为“梵”;gandharva,音译为“乾陀罗”,省去词尾元音,节译为“乾陀”Mdgadha,音译为“摩竭提”,省去词尾元音,节译为“摩竭”。因此,我们完全有理由推断,相对于“僧伽斯那”,“僧伽斯”应是省去梵语词尾元音的节译形式。

不管是“僧伽斯”,还是“僧伽斯那”,目前所见到的文献记载都一致指向的是《百喻经》的撰集者,而除了经录的经名题署外都没有提到《菩萨本缘经》及其撰集者。那么,撰集《菩萨本缘经》的僧伽斯那和撰集《百喻经》的僧伽斯那是同一个人,还是另一个同名之人呢?综合目前掌握的文献资料,我们还无法确知。

二、语言学上的考证

如果一部汉译佛典的撰集者让人产生怀疑,那么它的翻译者和翻译年代肯定也值得商榷,这一点可以从语言学角度进行考证。很多学者对从语言学角度来鉴别语料写作年代的可行性都有过精辟的论述,此不赘言。下文试从词汇、语法和文体结构三个方面略作考述,以求对《菩萨本缘经》的译者和翻译年代有进一步的认识。具体做法是:对东汉三国时期的译经,尤其是支谦的所有可靠译经进行全面考察,并结合代表性的中土文献归纳出这一时期通行的语言现象,尤其是支谦译经的语言使用特点,然后与《菩萨本缘经》对照比较,其间的差异就是证据之所在。

(一)词汇方面

1、地了

为诸兔众说法如是。夜既终已,清旦地了,于薪聚边即便吹火。火然之后,语婆罗门言:

“我昨请汝,欲设微供,今已具办,愿必食之”。(卷三,3/66/2)

“地了”即“天亮”、“清早”,与“清旦”同义连用。除《菩萨本缘经》中1例之外,东汉三国时期的中土文献和佛典中都没有用例。该词在《大正藏》另有347例,其中共334例出自东晋佛陀跋陀罗译《摩诃僧祗律》、后秦弗若多罗译《十诵律》和题名为“失译,附秦录”的《萨婆多昆尼昆婆沙》这三部律部佛经;8例出自古逸部佛经;3例出自唐宋时期的律疏;1例出自后秦鸠摩罗什译《大智度论》;1例出自宋法云编《翻译名义集》。比如:“譬人夜食不净,地了知非,羞愧其事。观是四法,不净无天竺国抄《修多罗藏》中要切譬喻,撰为一部,凡有百事,教授新学。昆地悉皆通,兼明义旨,以永明十年秋译为齐文,凡有十卷,谓《百喻经》。复出《十二因缘》及《须达长者经》各一卷。常等,是名苦谛。”(《大智度论》卷四八,25/405/2)“阿逸多比丘夜未晓谓己衣是舍摩达多衣,以盗心而持去。地了,看乃是己衣,心生疑:我将无以自盗衣故得波罗夷耶?”(《十诵律》卷五八,23/434/3)

目前学界普遍认为可靠的支谦译经在表达这一概念时,多采用“晨”、“旦”、“朝”以及由此构成的双音节词“晨旦”、“晨朝”、“平旦”、“明旦”,继承了上古汉语和东汉译经的用法。如:“天尊哀我,明日晨旦愿与圣众顾下薄食。”(《梵摩渝经》卷一,1/886/1)“时维摩诘来谓我言:‘贤者阿难,何为晨朝持钵住此?”’(《佛说维摩诘经》卷一,14/523/2)“第一四天王俱下听佛说经,四王光影,明如盛火。迦叶夜起占候,见佛边有四火,明旦行问:‘大道人亦事火乎?”’(《太子瑞应本起经》卷二,3/481/1)

2、某甲

心常乐施一切众生,如是之物施与是人,如是之物施与某甲,是人恐怖,我当安慰,修行正法,无有废舍。(卷一,3/57/3)

“某甲”作为代词,既可称人,也可自称,是中土固有语词。这里是称人代词,多用于避讳、设言或失名等。中土文献中的用例始于三国时期,比如曹魏嵇康《家诫》:“一旦事败,便言某甲昔知吾事,以宜备之深也。”《三国志》卷一二《魏志·崔琰传》中“南阳许攸”,裴松之注引魏鱼豢《魏略》:“(许攸)至呼太祖小字,曰:‘某甲,卿不得我,不得冀州也。’”

除《菩萨本缘经》1例外,东汉三国时期“某甲”还出现于以下佛经:题名为安世高译《大比丘三千威仪》8例、题名为曹魏康僧铠译《昙无德律部杂羯磨>>337例、题名为曹魏昙谛译《羯磨》420例。但在可靠的东汉译经中,《大比丘三千威仪》不包括在内;后两经的可靠性也有人质疑。

“某甲”在西晋佛典中3例:竺法护译《阿差末菩萨经》1例,题名为法炬译《佛说灌洗佛形像经》2例。不过,《佛说灌洗佛形像经》的可靠性已被质疑,而《阿差末菩萨经》中的这1例又并非完全准确无误。其文如下:

阿差末曰:“菩萨布施复不可尽,所以者何?六度无极,不可尽故。菩萨布施,悉无有限,所谓限者,某是某非,当施与某,不施与某甲,施不普济,不应为施。”(卷二,13/588/3)

按,校勘记云:宋本、元本、明本、宫本“某甲”均作“甲”。而且从整段文字来看,“不施与某甲”应该只有四字,其风格、韵律才与上下文统一。据此,“某甲”在可靠的东汉三国西晋佛典中均未见使用,东晋及其以后的佛典中才开始出现,使用频率较高。

支谦的可靠译经在表达这一概念时,采用“某”来寓指,沿用了上古汉语和东汉译经的用法。比如:“第三愿:使某作佛时,令我国土自然七宝,广纵甚大旷荡,无极自软好。”(《佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》卷一,12/301/2)“邪复言:‘若作佛时当字某,闻是名,心念言:我得无然,我生本有斯志。”’(《大明度经》卷五,8/498/3)

3、涅槃

悲喜交集,涕泪横流,即礼鹿足,而作是言:“汝常说法示诸众生涅槊正道,汝如良医除断众生心热病苦”。(卷三,3/67/2)

出现“涅槃”一词的东汉译经如下:题名为安世高译《十支居士八城人经》、《佛说阿难同学经》、《佛说罪业应报教化地狱经》、《佛说八大人觉经》、《佛说犯戒罪报轻重经》,题名为支谶译一卷本《般舟三昧经》,题名为康盂详译《佛说兴起行经》。此七经均不包括在东汉可靠译经之中。

除了《菩萨本缘经》之外,出现“涅槃”一词的三国译经还有如下几部:题名为支谦译的《撰集百缘经》、《佛说须摩提长者经》、《佛说华积陀罗尼神咒经》,题名为竺律炎、支谦合译《摩登伽经》。但此四经均非可靠的支谦译经。支谦的可靠译经在表达这一概念时,均音译为“泥洹”、“般泥洹”、“泥日”、“般泥日”,但《菩萨本缘经》在表达这一概念时,全部译为“涅槃”,共有7例。

4、摩喉罗伽

若天、龙、鬼神、阿修罗、干闼婆、迦楼罗、紧那罗、摩喉罗伽、沙门、婆罗门,若老若少,悉无得离是终殁者。(卷一,3/52/3)

慧琳《一切经音义》卷二一“摩喉罗伽”条云:“摩喉,此云大也;罗伽,云胸腹行也。此于诸畜龙类所摄。旧云蟒神者,相似翻名,非正对之也。”又卷九“摩喉勒”条云:“又作摩休勒,或作摩喉罗伽,皆讹也。正言牟呼洛迦,此译云大有行龙也。”

除《菩萨本缘经》2例之外,“摩喉罗伽”在东汉三国时期的佛典另有2例,均出自题名为支谦译的《撰集百缘经》和《佛说须摩提长者经》,各1例。此两经也都非可靠的支谦译经。支谦的可靠译经在表达这一概念时均采用“摩喉勒”,沿用的是东汉译经的写法。比如:“诸犍陀罗王,诸阿须轮王,诸迦留罗王,诸真陀罗王,诸摩喉勒王,是诸王皆各从无央数官属来到佛所。”(《佛说慧印三昧经》卷一,15/461/1)

“摩喉罗伽”在西晋译经中没有出现,东晋及其以后的佛典中才开始使用。

5、阿修罗

谤三宝故受阿修罗,阿修罗中所受众苦,若为故欲尽说不可得尽。(卷三,3/65/2)

慧琳《一切经音义》卷二五云:“阿修罗,或名阿须伦,新云阿素洛,此云无酒神,亦名非天。”又卷二一云:“或云阿素罗。阿,此云无也;素,极也,妙也;罗,戏也。言此类形虽似天,而无天之妙戏也。案,《婆沙论》译为非天,以此类虽天趣所摄,然多谄诈,无天实德,故日非天。如人行恶,名日非人。”

除《菩萨本缘经》7例之外,“阿修罗”在东汉三国时期的佛典另有5例,具体如下:题名为安世高译《佛说分别善恶所起经》1例;题名为支谦译《须摩提女经》1例、《佛说须摩提长者经》1例、《撰集百缘经》2例。此四经也均非可靠的东汉译经或支谦译经。支谦的可靠译经在表达这一概念时,基本都采用“阿须伦”,沿袭东汉译经的写法。如:“与他大尊神妙之天,及诸龙神、捷沓和、阿须伦、迦留罗、甄陀罗、摩喉勒等,并其众皆来会。”(《佛说维摩诘经》卷一,14/519/2)

西晋译经中,“阿修罗”才开始零星出现,具体如下:题名为敦煌三藏译《佛说决定昆尼经》1例,竺法护译《佛说须摩提菩萨经》1例,竺法护译《持人菩萨经》1例,题名为安法钦译《阿育王传》2例。不过,据吕潋和俞理明考订,《佛说决定昆尼经》和《阿育王传》要排除在可靠西晋译经之外。

6、颇梨

是诸女人各有一床,或金或银,琉璃、颇梨、象牙、香木,种种茵蓐以敷其上。(卷一,

3/54/1)

慧琳《一切经音义》卷二七云:“颇梨,力私反。颇胝迦此云水精,又云水玉,或云白珠。《大智度论》中此宝出山石窟中,一云‘过千年冰化为之’,此言无据。西方暑热土地无冰,多饶此宝,何物化焉?此但石类,处处皆有也。”又卷七〇“颇胝迦”条云:“亦云娑破迦,西国宝名也。旧云颇黎者,讹略也。此云水玉,或言白珠。”

查检辞书记载和文献用例,我们发现这个词的音译写法很多,除了现在通行的“玻璃”之外,历史上还曾有“颇梨”、“颇黎”、“玻梨”、“玻瓈”、“颇璃”、“颇瓈”、“坡瓈”、“颇胝”、“玻胝”、“颇胝迦”、“颇置迦”、“破置迦”、“玻胝迦”、“萨颇胝迦”、“娑婆致迦”、“塞颇致迦”、“窣坡致迦”、“娑波致迦”、“飒破橄迦”、“塞颇胝迦”、“私颇胝迦”、“飒破置迦”等写法。

下面具体来看这些不同的音译写法在汉译佛典中的使用情况:“颇梨”除在《菩萨本缘经》2例之外,其他均出现在东晋及其以后的佛典中。“颇黎”出现在隋代及其以后的佛典中。“玻璃”、“玻梨”、“玻瓈”、“玻胝迦”、“玻胝”这几种写法,除“玻梨”在题名为曹魏康僧铠译《佛说无量寿经》1例之外,其他均出现在东晋及其以后的佛典中。不过,据吕潋考订,《佛说无量寿经》是刘宋宝云所译。

其他的音译写法只有极少数出现在南北朝佛典中,绝大多数都出现在隋代及其以后的佛典文献中。考察早期佛典文献后我们发现,东汉三国乃至西晋的译经基本上都采用意译来表达这一概念,支谦也不例外。其所有可靠译经都采用“水精”或“白珠”,沿用了东汉三国译经的用法。比如:“其一宝者白银,二宝者黄金,三宝者水精,四宝者琉璃,五宝者珊瑚,六宝者琥珀,七宝者车渠,是为七宝。”(《佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》卷一,12/303/2)“婢即受母教,悉出金银白珠珍宝,积著庭中,物覆其上。”(《赖吒和罗经》卷一,1/870/2)

(二)语法方面

1、疑问副词“将非”

将非我愿未来之世不得成耶?谁之遮制令水不下。将非此中无有大德,其余不应受我供耶?(卷一,3/54/3)

“将非”即“莫非”、“难道”,是一个不能再离析的复合式疑问副词。《大正藏》题名为东汉三国的译经中由“将非”引导的是非问句共有11例,除《菩萨本缘经》8例之外,其他分别为:东汉竺大力、康孟详译《修行本起经》1例,题名为支谦译《撰集百缘经》2例。《撰集百缘经》非支谦可靠译经。《修行本起经》中的这一例,也未必完全准确无误。其文如下:

太子报言:“吾出香山之东雪山之北,国名迦维,父名白净,母名摩耶。”瓶沙问言:“将非悉达乎?”答言:“是也。”(卷二,3/468/2)

按,校勘记云:宋本、元本、明本“非”作“无”。

西晋译经中,“将非”作为疑问副词共2例,均出自题名为安法钦译《阿育王传》,前文已讲到此经非可靠的西晋译经。据此看来,疑问副词“将非”在可靠的东汉三国西晋译经中未见使用。

检佛典文献,我们发现东汉时期的译经一般都是由“得无”、“将无”、“宁”、“岂”作疑问副词来引导是非问句的。如:“即自惟曰:若是日耶,吾目得逮。谓是天人,其目复晌。后思乃解日:得无是白净王子悉达者乎?”(昙果、康盂详《中本起经》卷一,4/150/1)“譬若男子欲见大海者,常未见大海,若见大陂池水,便言:‘是水将无是大海?”’(支谶《道行般若经》卷四,8/447/1)“宁有家不?宁有刀杖、斗诤语言、上下欺侵、若干两舌、多非一致弊恶法不?”(安世高《人本欲生经》卷一,1/242/3)“王问其仆:‘太子又出,意岂乐乎?”’(竺大力、康孟详《修行本起经》卷二,3/467/2)支谦的可靠译经均采用“将无”、“宁”或“岂”,沿用东汉译经的用法。

2、疑问语气词“耶”和“乎”

《菩萨本缘经》中的疑问语气词非常单纯,只有“耶”和“乎”两个。“耶”共出现50次,都用于特指问句和是非问句。“乎”共出现9次,其中8次都用于特指问句和是非问句。比如:

行水施果,然后问讯:“汝何缘至此耶?将非厌家之过患乎?”(卷二,3/59/2)

为是梦中是幻化耶?将非我心闷绝失志错谬见乎?是老猕猴云何能缚帝释身耶?(卷一,3/57/1)

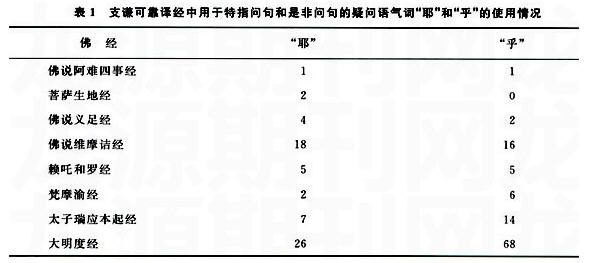

笔者对支谦一些可靠译经中用于特指问句和是非问句的疑问语气词“耶”和“乎”的使用情况进行了调查,结果如下(表1):

据表1所示,在支谦的可靠译经中,两者使用频率一般是“耶”和“乎”大致持平,或者“乎”多于“耶”。调查支谦以外的三国可靠译经《六度集经》、《三摩竭经》、《法句经》后发现,用于特指问句和是非问句的疑问语气词“耶”和“乎”的使用情况与支谦译经情况相似,也是“乎”多于“耶”。

很显然,《菩萨本缘经》“耶”和“乎”的使用频率(50:8)不仅与支谦译经(65:112)很不相同,而且与其他三国时期译经也不同。

3、被动句

《菩萨本缘经》的被动句有“见”字式、“被”字式、“为……所”、“为……之所”四种形式。

“见”字式共3例。比如:“假使实犯犹望恕放,况无所犯而横见抂。设父于我爱心已断,但为人法复不应尔。”(卷二,3/60/1)

“被”字式共2例。比如:“尔时龙王既被剥已,遍体血出苦痛难忍,举身战动不能自持。”(卷三,3/70/1)

“为……所”共¨例。比如:“面目端严为世所敬,四昆陀典靡不综练,诸婆罗门所有经论,通达解了无有遗余。”(卷一,3/52/2)

“为……之所”共9例。比如:“是老、病、死能丧众生,如四衢道头花果之树,常为多人之所抖擞。”(卷一,3/52/3)笔者对支谦一些可靠译经中这四种被动句式进行了调查,结果如下(表2):

表2显示,在支谦的可靠译经中,被动句使用不多,只有“见”字式、“被”字式、“为……所”这三种句式,没有“为……之所”式,且使用最多的是“为……所”式。穷尽性调查支谦的所有可靠译经,均没发现“为……之所”式被动句。“‘为……之所’式是‘为……所’式的一种变体,是在‘为……所’式被动句大量运用并渐趋成熟后,以前者为基础形成的一种句式。”虽然“为……之所”式被动句产生时代较早,据唐钰明研究,它在战国末期已经开始出现,但两汉三国时期的中土文献使用甚少,六朝时期中土文献和佛典中的使用才逐渐多起来。考察早期佛典文献后我们发现,情况确实如此。“为……之所”式被动句在东汉可靠译经已见使用,但只有零星几例。具体如下:支谶译《佛说阿阁世王经》4例、《道行般若经》2例、《阿閦佛国经》1例。如:“心无所不持,亦不放,亦不以为烦。所以者何?若地,为一切之所载仰。”(《佛说阿闍世王经》卷二,15/397/3)“其慧无所不遍人,为一切之所重,而不以为勤苦。”(同上,15/397/2)支谦以外的三国可靠译经《六度集经》、《三摩竭经》、《法句经》中“为……之所”式被动句也仅有1例:“九亲惊曰:‘古世之来未闻幼孩而为斯云,将是天龙鬼神之灵乎?当卜之焉。’即答亲曰:‘吾为上圣之所化怀,普明之自然,非彼众妖。’”(《六度 集经》卷一,3/4/1)

由此可知,“为……之所”式被动句在东汉三国时期的译经中确实存在,但数量很少,支谦的可靠译经中甚至从来没有这种句式。而《菩萨本缘经》中“为……之所”式与“为……所”式使用频率相当,略占全经被动句的40%,这种情况不仅与支谦译经不同,而且与其他三国时期的译经也不同。

三、文体结构上的考证

除文献学、语言学角度的考察之外,对《菩萨本缘经》撰集者和译者的质疑还可以从文体结构上看出端倪。与支谦的23部可靠译经相比,《菩萨本缘经》在文体结构上有其非常独特的地方。

(一)先偈颂后散文的结构

汉译佛典基本上都保留了原典的语言风格,分为偈颂和散文两部分,通常都是先散文后偈颂。而《菩萨本缘经》共三卷八品,每一品的开头都是四句偈颂(唯第一品的开头是八句偈颂),用以总述本品的故事大意,偈诵之后才是散文部分。这种先偈颂后散文的结构形式在支谦的可靠译经中是没有的。

(二)与众不同的开场套语

汉译佛典有其固定的模式化的开场套语,一般是“我闻如是(如是我闻),一时佛在(游)……”以及其他类似的话。在支谦的可靠译经中,有20部译经首句都是“闻如是,一时佛在(游)……”,其他三部佛经的开场也自有相同之处:没有“闻如是”,直接以“佛”开头。比如:《阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》首句为“佛在……”,《太子瑞应本起经》首句为“佛言”,《了本生死经》首句为“佛说是”。而《菩萨本缘经》的开场语则与此都不同,第一句要么是“我昔曾闻”,要么是“如我曾闻”(唯第三品为“如我昔曾闻”);第二句要么是“过去有王……”,要么是“菩萨往昔(往世)……”。

文体结构上的这两个特点从形式上把《菩萨本缘经》和支谦的23部可靠译经区分开来。当然,这些形式上的特点可能与译者的语言风格无关,而与原典本身的结构有关。因为没有梵文原典以资比勘,所以无从得知。因此,这里只是把这些外在特点描述出来当作佐证,不作为强有力的证据。

综合以上文献学、语言学、文体结构特点三方面的论证,笔者认为《菩萨本缘经》题署为僧加斯那撰、支谦译是不正确的:文献的记载无法确知其撰集者,语言学角度的考察和文体结构的特点也显示出其译者不可能是支谦。从词汇现象和语法现象作初步判断的话,其翻译年代应该晚于三国时期,可能产生于西晋之后,具体翻译时代还有待进一步的研究。

出自: 《浙江大学学报(人文社会科学版) 》 2010年5期

欢迎投稿:lianxiwo@fjdh.cn

2.佛教导航欢迎广大读者踊跃投稿,佛教导航将优先发布高质量的稿件,如果有必要,在不破坏关键事实和中心思想的前提下,佛教导航将会对原始稿件做适当润色和修饰,并主动联系作者确认修改稿后,才会正式发布。如果作者希望披露自己的联系方式和个人简单背景资料,佛教导航会尽量满足您的需求;

3.文章来源注明“佛教导航”的文章,为本站编辑组原创文章,其版权归佛教导航所有。欢迎非营利性电子刊物、网站转载,但须清楚注明来源“佛教导航”或作者“佛教导航”。