孟子批墨子及儒墨仁爱与兼爱的根本分歧[易中天讲]

中国文化有个传统,叫“上医医国”。墨子,就是以“医国上医”自居的。在《墨子·兼爱上》,作者一开始就亮明了这个身份。墨子说,圣人是干什么的?是专门治理天下的(圣人以治天下为事者也)。怎样才能治理天下?一定得知道天下之乱,乱在哪里,为什么乱,才能治理(必知乱之所自起,焉能治之)。这就好比医生治病(医之攻人之疾者),必须知道病在哪里,为什么会生病,否则就治不了(不知疾之所自起,则弗能攻)。同样,要治理社会,也得先知道问题出在哪里,为什么会出问题。也就是说,得弄清社会的病象、病源、病因、病理。《墨子》一书有《兼爱》上中下三篇,就是讨论这些问题的(下引如不注明,均见于此)。当然,作为“医生”,他不但要做出诊断,还要开出药方。

那么,当时的社会有病吗?

有。而且,在墨子看来,病得还不轻。其具体症状,可以概括为三句话:国与国相攻(相互战争),家与家相篡(相互掠夺),人与人相贼(相互残害)。国与国之间,今天你打过来,明天我打过去;家与家之间,今天你抢我的,明天我抢你的;人与人之间,今天你害我,明天我害你,而且明火执仗,你死我活,无所不用其极(执其兵刀、毒药、水火,以交相亏贼)。墨子管这叫“乱”,也叫“害”。这就是“病象”。

这就有了第二个问题:当时的天下,为什么会乱成这个样子呢?墨子认为,直接的原因,也有四个,即君不惠,臣不忠,父不慈,子不孝。君臣父子,是当时社会最重要的两种关系。这两种关系出了问题,社会岂能不乱?这就是“病因”。

不过,在墨子看来,君不惠,臣不忠,父不慈,子不孝,还只是社会动乱的直接原因。根本原因,则是人们不相爱(起不相爱)。做儿子的,只爱自己,不爱父亲,因此损父利己(亏父而自利)。做臣民的,只爱自己,不爱君王,因此损君利己(亏君而自利)。同样,做父亲的,只爱自己,不爱儿子,因此损子利己(亏子而自利)。做君王的,只爱自己,不爱臣民,因此损臣利己(亏臣而自利)。至于国与国相攻,家与家相篡,人与人相贼,根子也在这里。诸侯只爱自己的国,不爱别人的国,所以损他国利己国(攻异国以利其国)。大夫只爱自己的家,不爱别人的家,所以损他家利己家(乱异家以利其家)。人民只爱自己,不爱别人,所以损他人利自己(贼人以利其身)。这就是“病根”。

结果是什么呢?是互相残杀,弱肉强食,大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米。具体地说,就是强势的威胁弱势的,人多的压迫人少的,富有的欺负贫困的,高贵的傲视卑贱的,聪明的欺骗迟钝的。一言以蔽之:强执弱,众劫寡,富侮贫,贵傲贱,诈欺愚。这就是“病理”。

弄清了社会的病象、病源、病因、病理,就可以治病了。怎么治?对症下药,缺什么补什么。现在社会的病,既然“以不相爱生”,那么,治病的办法,就是针锋相对,让人们相爱。墨子说,诸侯相爱,就不战争;大夫相爱,就不掠夺;人与人相爱,就不残害。君臣相爱,就君惠臣忠;父子相爱,就父慈子孝;兄弟相爱,就融洽协调。如果“天下之人皆相爱”呢?那就“强不执弱,众不劫寡,富不侮贫,贵不傲贱,诈不欺愚”。总之,只要人们相爱,“国相攻,家相篡,人相贼”的病象问题,“君不惠,臣不忠,父不慈,子不孝”的病源问题,“强执弱,众劫寡,富侮贫,贵傲贱,诈欺愚”的病理问题,便都解决了。

这倒是简单得很,也便当得很。但正因为简单易行,人们就难免起疑,就会问:是这样吗?墨子的回答是:当然!墨子说,所谓相爱,就是像爱自己一样爱别人。比方说,看待别人的国家就像看待自己的国家(视人之国若视其国),看待别人的家族就像看待自己的家族(视人之家若视其家),看待别人的身心就像看待自己的身心(视人之身若视其身)。这样一种爱,就叫“兼相爱”,也叫“兼爱”。墨子说,如果天下人都“兼相爱”,都把别人的家看作自己的家,还有谁会盗窃(谁窃)?都把别人的人看作自己的人,还有谁会残害(谁贼)?都把别人的家族看作自己的家族,还有谁会掠夺(谁乱)?都把别人的国家看作自己的国家,还有谁会进攻(谁攻)?因此,只要“兼相爱”,就一定“天下治”。

从理论上讲,墨子的说法完全可以成立。问题是:政治学和伦理学是一种实践性极强的理论。仅仅理论上说得过去,讲得好听,是不行的,因为人们还会问:做得到吗?

墨子早就料到会有这一问,因此预先设定了回答。墨子说,可能有人会讲,你这个兼爱好是好,只是做起来太难了。于是墨子反问:有多难呢?就像少吃饭、穿粗衣、冲锋陷阵那么难吗?可是就连这样“天下百姓之所皆难”的事,也能做到。想当年,楚灵王喜欢细腰,他的臣下就争着减肥,一天只吃一顿饭,饿得面黄肌瘦,扶着墙才能站起来。晋文公喜欢简朴,他的臣下就穿粗布衣,披母羊皮,戴厚帛冠,踏草鞋垫。越王句践好勇,他的战士就赴汤蹈火万死不辞。可见再难的事,只要上面喜欢,下面就有人去做。兼爱,有那么难吗?要说是举起泰山飞越黄河,那是没人做得到。要说兼爱,却是有人做到过。比如大禹、商汤、周文、周武,就都做到了。我说的兼爱,就从他们那里学来,谁说没人做得到?

墨子还说,何况兼爱是有好处的。因为你爱别人,别人也会反过来爱你(爱人者,人必从而爱之);你帮助别人,别人也会反过来帮助你(利人者,人必从而利之)。这样利人利己、两全其美的事,怎么会做不到?反过来,如果你不爱别人,别人自然也不爱你;你不帮助别人,别人自然也不帮助你。这道理,难道还不简单吗?

这道理当然简单,墨子说得也很雄辩。但墨子不愧是科学家(《墨子》一书中,有数学、力学和光学的论文,其中谈到小孔成像和凹透镜原理),他不但要讲道理,还要做实验(姑尝两而进之)。怎么做实验呢?墨子说,现在不是有两种主张吗?一种是主张“兼相爱”的,我们称之为“兼”;一种是主张“别相恶”的,我们称之为“别”。假设有两个士人,一个主张“兼”(执兼),一个主张“别”(执别),而且都表里如一言行一致,都实践自己的主义和主张,那会怎么样呢?那个主张“别”的就会说,我怎么可能把朋友看成自己,把朋友的父母看成自己的父母?因此,朋友饿了,他不给吃的;朋友冷了,他不给穿的;朋友病了,他不给治疗;朋友死了,他不给埋葬。那个主张“兼”的则会说,我当然要把朋友看成自己,把朋友的父母看成自己的父母。因此,朋友饿了,他给吃的;朋友冷了,他给穿的;朋友病了,他来服侍;朋友死了,他来埋葬。众所周知,我们的战士常常会要出征,能不能生还没人知道。我们的官员也常常要出差,能不能回国也没人知道。那么,他们临行之前,要托付自己的家庭、父母、老婆孩子,会去找谁呢?傻瓜都能做出判断。

这样的实验,墨子还做了一个,只不过把主张“兼”(执兼)和主张“别”(执别)的人换成了国君。其中一个,不问民众的冷暖死活。另一个,则时时刻刻把民众放在心上,急人之急,救人之难。墨子说,如果让民众从这两位国君中选择一位,他们会选谁呢?不用问吧?所以墨子说,“兼”是对的,“别”是错的。兼,利人利己利国利民利天下;别,害人害己祸国殃民乱天下。我们该选择什么,还用多说吗?

如此看来,墨子的理论,真是雄辩有力,滴水不漏。墨子自己,也底气十足。据《墨子·贵义》,墨子为了宣传自己的主张,南下到了楚国,想见楚惠王(熊章,楚昭王之子)。惠王以年老为理由,推辞不见,派大臣穆贺去见他。穆贺听了墨子的游说,非常高兴地说,先生的主张确实高明!问题是敝国的君主恐怕会说“这是贱人的话”而不予采纳。墨子说,你们大王生了病,吃不吃药?药,也许只不过一把草根。可是天子吃了,也能治病。难道因为它是草根,就不吃了吗?想当年,商汤去见伊尹,向他请教,就有人反对。反对的理由,就是所谓“天下之贱人也”。可是汤王怎么说?汤王说,如果有一种药,吃了以后可以使我的耳朵更灵敏,眼睛更明亮,我一定吃了它。伊尹对于我们国家,就是最好的医生;他的主张,就是最好的药物。由此可见,一种主张,你采纳还是不采纳,关键要看它有没有用(唯其可行)。我的主张,就是管用的药。不采纳我的主张,就好比有大片的庄稼不收割,偏偏要去拾谷穗。攻击我的主张,则等于是以卵击石。你就是把天底下的鸡蛋都扔完了,那石头还是石头,我还是我(尽天下之卵,其石犹是也)!

这真是好大的口气!事实上,墨子的学说,在当时也确实有很多人拥护赞成。这并不奇怪。因为他的论说,逻辑性极强,不能不让人折服;他又言行一致,说到做到,身体力行,不能不让人佩服。既有逻辑性,又有实践性,既让人折服,又让人佩服,于是墨子的观点便风行天下,成为孔子之后最重要的学说之一。

这样一来,墨子和他的信徒,便觉得有资格可以挑战儒家了。据《墨子·耕柱》,前面说过的那个儒家之徒巫马子曾经对墨子说,先生兼爱天下,也没见有什么好处。我不兼爱,也没有什么坏处。你我都不成功,为什么非得说你就正确我就错误?墨子问:现在有人放火。一个人捧着水来救火,另一个人举着火来助阵,但都没有成功,你赞成谁?巫马子说,当然赞成捧水的。墨子说,所以我认为我正确,你不正确(吾矣是吾意,而非子之意也)。显然,在墨家看来,儒家的那一套不但救不了社会救不了火,而且简直就是放火。

好家伙,这就存心是要和儒家对着干了。因此,过了不到一百年,儒家的第二号重要思想家孟子,便拍案而起,对墨子的学说痛加批驳。而且,孟子的话还说得很重,说墨子的主张简直就是率领野兽来吃人(率兽食人),要把人变成畜生(是禽兽也)。因此,如果不打倒墨子,就没有办法弘扬孔子(《孟子·滕文公下》)。

这就奇怪。墨子和孔子,不都认为社会出问题是因为没有爱吗?他们开出的药方,不也都是爱吗?既然都是爱,怎么会一个是人,一个是禽兽呢?墨子和孔子,究竟有什么不同?为什么这些不同,会让孟子勃然大怒,破口大骂?

没错,孔子和墨子,是都主张爱,也都主张让世界充满爱。但是,他们两人的爱,是不一样的。孔子的爱是仁爱,墨子的爱是兼爱。什么是“仁爱”?就是从亲情出发,从身边做起,由此及彼,推己及人。说得具体一点,就是先爱自己人,后爱别的人;先爱父母子女,后爱父老乡亲;先爱华夏族人,后爱少数民族。甚至同一层面,也有先后,比如先父母后子女,先国君后国民。这是一种有差别的爱,这也就是“仁”。什么是“兼爱”?就是不分亲疏、贵贱、等级、差别,一视同仁的爱。无论父母子女、国君国人、贵族平民、华夏夷狄,统统一样地爱。这是一种无差别的爱,这也就是“兼”。正是一个“兼”字,划清了墨子与孔子的界线。可见“兼”之与否,是本案的关键。仁爱与兼爱,是儒墨两家的根本分歧。

那么,不“兼”行不行?墨子说不行。为什么呢?因为爱是无私的。不“兼”,就没有“爱”。为此,墨子和儒家又有一次精彩的辩论。

仍据《墨子·耕柱》,巫马子对墨子说,我和先生不一样,我可不能兼爱。我爱邻国超过爱远国(比如爱邹国超过爱越国),爱本国超过爱邻国(比如爱鲁国超过爱邹国),爱老乡超过爱国民,爱族人超过爱老乡,爱双亲超过爱族人,爱自己超过爱双亲(爱我身于吾亲)。为什么呢?越近就越爱。别人打我,我会疼;打别人,我不疼。我为什么不救助自己,却要去管别人的痛痒?所以我只可能损人利己(杀彼以我),不可能舍己为人(杀我以利)。

听完巫马子的话,墨子问:先生的主义,是准备藏在心里呢,还是打算告诉别人?巫马子说:为什么要藏起来?当然告诉别人。墨子说,那好,那你就死定了。为什么呢?因为你的主义宣布以后,人们的态度无非两种,一是赞成,二是反对。赞成的人会怎么样呢?会照你说的做。你损人利己,他也损人利己,而且就杀你,利他自己。因为对于他来说,你就是别人。所以,有一个人赞成你的主义,就有一个人来杀你;有十个人赞成,就有十个人来杀你;如果天下人都赞成,天下人都会来杀你。反对的人又会怎么样呢?他们会认为你妖言惑众,也要杀你。所以,有一个人反对你的主义,就有一个人来杀你;有十个人反对,就有十个人来杀你;天下人都反对,天下人就都来杀你。赞成的人也杀你,反对的人也杀你,想想看,你是不是死定了?

墨子的这个推理相当精彩,尤其是前半段,无可批驳。事实上,损人利己的问题也正在于此:你损人利己,别人也损人利己,最后是大家都受损,包括主张和实行损人利己的人自己。所以,损人利己,是绝对不能提倡的。它对社会,对大家,对每个人都不利,都是损害和祸害。但墨子后半段的推理就有问题了。损人利己虽然不对,但也不能因此治人家的死罪呀!你治人家的死罪,算不算损人呢?还有,巫马子之所以可能被杀,是因为他把损人利己的主张说出来了。如果他不说只做呢?你又奈何?要知道,那些真正损人利己的家伙,几乎从来就是只做不说的。说出来的,反倒未必做。你把巫马子杀了,会不会是制造冤案?这些问题,都不知道墨子怎么回答。当然我们不能去问他。我们问,墨子就会把我们看作主张损人利己的人,派他手下的武士(墨者)把我们也杀了。

其实逻辑学家墨子的逻辑问题很不少。甚至我们还可以说,他的问题,就出在逻辑上,我们不妨来分析一下。首先,墨子有两个概念,一个叫“兼”,一个叫“别”。兼,就是人与人之间无差别。别,则是有差别。那么,墨子怎么证明兼是对的,别是错的呢?从正反两面来论证。在《兼爱下》,墨子问:现在天下这么乱,坏事这么多,是什么原因?是因为这些人爱别人、帮别人,还是因为他们恨别人、害别人?相信大家都会说,是因为恨,是因为害。再问:这些恨别人、害别人的人,是把别人看得和自己一样,没有差别(兼)呢,还是看得有差别呢(别)呢?肯定是有差别。由此可见,认为人与人之间有差别,就会恨。恨别人,就会害别人。害别人,天下就会大乱。所以,别(有差别)是错的(别非也)。相反,天下太平的时候,谁都不欺负谁,谁都不伤害谁,谁都不压迫谁,是什么原因?是因为这些人恨别人、害别人,还是因为他们爱别人、帮别人?相信大家都会说,是因为爱,是因为帮。再问:这些爱别人、帮别人的人,是把别人看得和自己一样,没有差别(兼)呢,还是看得有差别呢(别)呢?肯定是没有差别。由此可见,认为人与人之间没有差别,就会爱。爱别人,就会帮别人。帮别人,天下就大治。所以,兼(无差别)是对的(兼是也)。

按照墨子的想法,他这样一说,就从正反两个方面论证了“兼是别非”。可惜,墨子自以为逻辑严密,其实大有问题。什么地方有问题?逻辑前提有问题。墨子说,现在天下这么乱,坏事这么多,就因为这些人恨别人、害别人。这话其实只对了一半,因为害人并不一定因为恨。比如小偷去偷东西,是因为恨那些物主吗?未必吧!同样,国与国相攻(相互战争),家与家相篡(相互掠夺),人与人相贼(相互残害),也未必因为恨,多半因为利。何况,恨,也未必是因为人与人之间有差别。恰恰相反,正因为把别人看作和自己一样的人,才会有恨。比方说,你会恨自然、恨动物吗?不会。所以,别则恨,恨则害,不能成立。这个逻辑前提不成立,兼则爱,别则恨,不兼则不爱,也不成立。

事实上,爱可以是无差别的,也可以是有差别的。就绝大多数人而言,爱自己的父母、子女、兄弟姐妹,总归是比爱别人的多一些。能够将心比心,推己及人,也爱别人的家人,就很不错了。这是人之常情,也是人之常理。研究政治学、伦理学、社会学,不讲人之常情、人之常理,偏讲自己那个尚待证明的逻辑,肯定行不通。这也正是墨子学说必定失败的原因之一。这个问题,我们后面还要再说(请参看本书第六章第二节)。

不过巫马子的话,同样暴露出儒家的问题。按照儒家的观点,爱,是有等级、有差别的,叫“爱有差等”。一个人,最爱的应该是父母,其次是兄弟和子女,然后依次是祖父母、叔伯父母、堂兄弟姐妹、族人、乡亲、本国人、外国人。所以,儒家之徒,肯定是爱本国超过爱邻国,爱乡亲超过爱同胞,爱父母超过爱族人。因此,也可以逻辑地得出结论:爱自己超过爱父母。为什么会得出这个结论?因为你最爱的,是自己的父母。说到底,还不是最爱自己?但是,“爱我身于吾亲”这句话,儒家可从来没有说过,也不会说。因此冯友兰先生表示奇怪,推测“大概是墨家对儒家的夸张之词”(冯友兰《中国哲学简史》,下引均见此书)。我的看法是:儒家当然不会说这话。如果巫马子是儒家,也不会说。然而墨子却完全可以替儒家推导出来。因为按照儒家的理论,是越亲的爱得越深,越疏的爱得越浅。如此说来,最多的爱,岂非应该给自己?凭什么爱父母应该超过爱自己,也超过爱一切人呢?这是没道理的。墨子这一脚,可是踩到了儒家的鸡眼。

不过,孟子跳了起来,却并非因为被墨子踩痛了脚,恼羞成怒。他的批墨,其实有许多深刻的原因。

那么,孟子为什么要痛批墨子?他的说法又是什么样的呢?

四 两位侠士

孟子批墨子,是一件很奇怪的事情。因为他们有太多的相同。

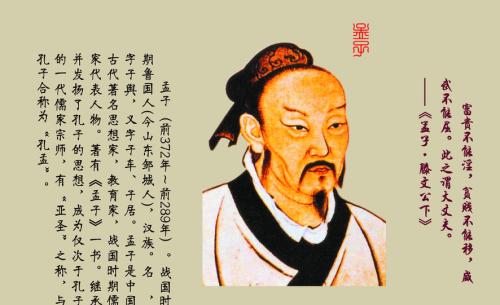

孟子,名轲,字子舆,邹国人,大约生于公元前372年,卒于公元前289年。也就是说,孔子去世后,墨子才出生;墨子去世后,孟子才出生。孔子比墨子大八十多岁,墨子比孟子大九十多岁。孟子出生时,孔子去世已经上百年。因此,孟子不是孔子的“亲炙弟子”(手把手亲自教育),只能算是“私淑”(敬仰而不得从学)。不过,虽然只是“私淑”,孟子对孔子的崇拜却是无以复加。他和孔门弟子一样,都认为“自生民以来,未有盛于孔子也”(《孟子·公孙丑上》),也就是自从有人类以来,就没有比孔子更伟大的。所以,孟子以孔子的忠实信徒自居,为发扬光大孔子的思想不遗余力,后世也把他们两人的学说并称为“孔孟之道”。其实认真说来,孔是孔,孟是孟。他们两个,时代不同,个性不同,观点也不完全相同。甚至就个性而言,孟子更接近的不是孔子,而是墨子。孟子和墨子,大约是先秦诸子中最“热”的。血也热,心也热,肠子也热。不像孔子,温的。也不像老子和韩非,冷的。所以,我们要先比较一下孔子和孟子,然后再来比较孟子和墨子。

孔孟的第一点不同,是孔子宽厚谦和,孟子刚直不阿。

孔子的为人,大约是比较谦虚随和的。因为他是礼乐文化的维护者,要讲“礼”。礼之用,和为贵。讲礼,就得谦和。所以孔子对国君,对大夫,不管心里面喜欢不喜欢,面子上总要过得去。比如前面说过,他对鲁国大夫季孙氏的家臣阳货很不以为然,但也只是故意挑了个阳货不在家的时候去回拜。孟子就没有那么好说话了。据《孟子·公孙丑下》,有一次,孟子准备去见齐王,碰巧齐王派人来说:寡人原本应该去看望先生的,可是寡人感冒了,不能吹风。如果先生肯来,寡人就上朝,不知能让寡人见到先生不?刚才说了,孟子原本是准备去见齐王的。这事换了别人,多半会客客气气地回答:没关系,鄙人正好要朝见大王。然而孟子不。他一听齐王居然“托以疾召”(朱熹注),马上就回敬说:不好意思,碰巧鄙人也感冒了,也不能吹风。第二天,东郭大夫家里有丧事,孟子准备去吊丧。他的学生公孙丑说,不合适吧!昨天先生还说生病,今天怎么好去吊丧?孟子说,昨天病了,今天好了,很正常嘛,怎么去不得?结果呢,孟子出门后,齐王派了人来慰问,还带了医生来。孟子的族人兼学生孟仲子只好说,先生昨天病了,今天好了一点,已经上朝去了,但不知走不走得到。同时,孟仲子又派人四处拦截孟子,要他无论如何去上朝。孟子走也走不了,回也回不去,只好在一个名叫景丑的人家里借宿。

这事景丑就看不懂了,因为不合君臣之礼。于是孟子便对景丑解释说,天底下最尊贵的东西有三样:爵位算一个,年龄算一个,道德算一个(天下有达尊三,爵一,齿一,德一)。在朝廷,看爵位;在乡里,看年龄;如果要平治天下,就首先看道德。哪怕贵为国君,也不能凭着爵位来蔑视年龄和道德。所以,那些“大有为之君”,一定有他不能随便召唤的臣民(必有所不召之臣)。有了问题,一定是君王登门求教(欲有谋焉,则就之),哪有随随便便把那些有德之士呼来唤去的道理?在《尽心上》,孟子还说,古代的贤王,因为好善,所以往往忘记自己的权势(好善而忘势)。古代的贤士,也因为乐道而忘记对方的权势(乐其道而忘人之势)。也就是说,道德(善)和真理(道),高于权势和地位。所以,王公大人们如果不恭敬之极(王公不致敬尽礼),就不得“亟见之”。亟,音气,屡次的意思。屡次见面尚且不能,哪里又能把这些贤士当作臣仆(见且由不得亟,而况得而臣之乎)?

孟子甚至还主张“说大人则藐之,勿视其巍巍然”(《孟子·尽心下》)。什么意思呢?就是说,你要游说诸侯大夫吗?那你就先得蔑视他,不要把他们高不可攀的权势和地位放在眼里。权势和地位没什么了不起,它们比不上道德和学问。孟子引用曾子的话说,晋国和楚国的财富,我们是赶不上的。但是,他有他的财富,我有我的仁德;他有他的爵位,我有我的正义(彼以其富,我以吾仁;彼以其爵,我以吾义)。我们又不少什么(《孟子·公孙丑下》)!岂止不少,在孟子看来,士人的东西还要多得多,贵得多。既然如此,则“吾何畏彼哉”(《孟子·尽心下》)!这就与孔子不同。孔子是敬畏诸侯大夫的。孔子说:“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。”(《论语·季氏》)孟子却主张“说大人则藐之”,岂非不同?

这就是傲骨了。这种傲骨,正是士人的气节。我赞成这样一种观点:人不可有傲气,不可无傲骨。有傲气,则骄人;无傲骨,则媚人。不骄不媚,不卑不亢,有傲骨无傲气,才是士人的风骨。可惜这种风骨自孟子以后,就不多了。后世许多读书人,不是狂妄自大目空一切,就是低三下四媚态十足。其实媚态与傲气,恰是一枚硬币的正反两面。表面上是傲,骨子里是媚。或者是献媚不成,逆反;或者是献媚有术,做秀。正所谓:要做官,杀人放火受招安。所以我对秦汉以后的所谓“狂士”,从来就是保持警惕的。相反,孔子的温和,孟子的刚直,都可爱,因为都是真性情。

孔孟的第二点不同,是孔子温文尔雅,孟子心直口快。

孔子说话,是比较委婉的,有时候你还得猜。比方说,据《论语·八佾》,鲁国大夫季孙氏、叔孙氏和孟孙氏,在祭祀自家祖宗时,唱着《诗经·周颂》里的《雍》撤祭。这是天子之礼。大夫唱,就是明目张胆的僭越了。可是孔子怎么说呢?他并没有直截了当地批判他们僭越,而是说,《雍》诗说得很清楚呀!诸侯做助理,天子很庄严(相维辟公,天子穆穆)。三家大夫唱这首诗,用它的什么意义呢(奚取于三家之堂)?大家想想,这种批判,是不是很客气,很委婉?

孟子就不一样。他说话,常常是直言不讳。就算拐着弯说,也是直通通的。有一次,孟子问齐宣王,说有一个人,要出差,把老婆孩子托付给朋友。等他从楚国回来,发现老婆孩子挨饿受冻。对这样的朋友,应该怎么办?齐宣王说,绝交(弃之)!孟子又问:如果长官管不了部下,又该怎么办?齐宣王说,撤职(已之)!孟子再问,如果一个国家的政治搞不好,那又该怎么办呢?齐宣王当然明白孟子的意思,于是“王顾左右而言他”(《孟子·梁惠王下》),把脑袋别到一边,看着随从们说别的去了。

其实孟子这次说话还是比较委婉的(更不客气的后面还会说到),就已经让齐宣王受不了。所以孟子不怎么讨人喜欢,但他坚持。孟子的观点,是“不直,则道不见”(《孟子·滕文公下》)。见,读如现,意思也是现。也就是说,不说直话,真理就无法表现。这个观点我赞成。真理,是最朴素的;真理,也是最直白的。只要是真理,就一定能够用最朴素的语言直截了当地说出来。当然,讲究策略,是另一回事。但讲究策略,决不等于故弄玄虚。故弄玄虚的,一定并没有掌握真理。

孔孟的第三点不同,是孔子为人低调,孟子个性张扬。

实际上孟子说话直来直去,不仅因为他的性格,也因为他的思想,还因为他的人生态度。这一点与孔子也不同。比如孔子一再表白自己是“述而不作,信而好古”(《论语·述而》),还说“若圣与仁,则吾岂敢”(同上)。孟子就牛得多。他的名言,是“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也”(《孟子·公孙丑下》)!也就是说,要想天下太平,这会儿除了我没别人。这真是好大的口气!

所以,孟子对谁都不客气,包括对学生。孔子,我们知道,是“自行束脩以上,吾未尝无诲焉”(《论语·述而》)。孟子就没那么好说话。他的说法,竟是“予不屑之教诲也者,是亦教诲之而已矣”(《孟子·告子下》)。也就是说,我不屑于教你,那就是教你。这话要是由现在的老师们说,学校里面还不炸了营?哈!孟子才不在乎别人说他像什么,是什么,是不是好学者或者好老师。

实际上孟子也比孔子想得开。孔子对自己的境遇,是有些牢骚的,孟子则不。孟子曾经对一个名叫宋句践的人说:你喜欢游说各国君王吗?我告诉你游说的态度,那就是“人知之,亦嚣嚣;人不知,亦嚣嚣”。什么意思呢?就是别人理解我们,开心;不理解,也开心。为什么呢?因为君子以道德正义为乐(尊德乐义,则可以嚣嚣矣)。所以,一个士人,穷途末路时不失去义(穷不失义),青云直上时不离开道(达不离道)。能够做官,就泽惠于民;不能做官,就表率于民。这就叫“穷则独善其身,达则兼善天下”(《孟子·尽心上》)。

这大约就是孔孟之别了:孔子宽厚谦和,孟子刚直不阿;孔子温文尔雅,孟子心直口快;孔子为人低调,孟子个性张扬。所以,读孔如饮清泉,读孟如闻战鼓。孔子温柔敦厚,春风化雨,润物细无声;孟子侠肝义胆,气势磅礴,一洗凡马空。

这样看,孟子更像墨子。

孟子与墨子有什么相同?在我看来,他们都是侠义之士。当然,孟子这个“侠”,是“思想上”的,不是“组织上”的。他的身份和立场,还是“儒”。但他和墨子一样,都行侠仗义,反战爱民。细微的差别,则是墨子行侠,孟子仗义;墨子反战,孟子爱民。

墨子的“行侠”,可以用一个故事来证明。这故事大家都很熟悉,就是墨子救宋。据《墨子·公输》,当时鲁国著名的工匠公输盘(也叫公输般、公输班、鲁班),为楚国制造了一种攻城的器械──云梯,楚人准备用来攻打宋国。墨子听说后立即动身,走了十天十夜到达郢都(今湖北省荆州市),来见公输盘。公输盘问,先生有何指教?墨子说,北方有人侮辱了在下,想借先生的力量杀了他。公输盘不高兴,墨子说“请献十金”。古时,二十两为一镒,一镒为一金,十金就是二百两。公输盘更不高兴了,心想你怎么能买凶杀人?便说我恪守正义,从不随便杀人。墨子说,先生既然从不杀人,那就好说了。在下听说先生要帮助楚国攻打宋国,请问宋国有什么罪过?楚国多的是土地,少的是人民。牺牲不足的(人民),去争夺多余的(土地),这不能算是聪明。攻打无罪之国,不能算是仁慈。懂得这个道理,却不据理力争,不能算是忠诚。争辩了不能达到目的,不能算是坚强。不杀个别人却杀很多人,不能算是明白事理。公输盘没有话说。

墨子又去见楚王。墨子说,如今有一个人,自己家里有豪华轿车,却想去偷邻居家的破车子;自己家里有绫罗绸缎,却想去偷邻居家的破衣服;自己家里有美味佳肴,却想去偷邻居家的米糠酒糟;请问这是什么人?楚王说,这人有“盗窃病”!墨子说,现在楚国应有尽有,宋国贫穷弱小,你们却要去抢人家,与那个有“盗窃病”的人有什么两样?这可是既违背正义又得不偿失啊!楚王也没有话说。

但是楚王和公输盘都不想放弃,于是墨子只好和公输盘虚拟过招。公输盘演示攻城(九设攻城之机变),墨子演示防守(九拒之)。这样九个或若干回合之后(此处的“九”解释为九次或多次都对),公输盘黔驴技穷,墨子绰绰有余。于是公输盘说,我自有办法对付先生,但是我不说出来。墨子说,我知道先生打算怎样对付我,我也不说。楚王奇怪,问墨子到底是怎么回事。墨子说,公输盘的办法,无非是杀了臣下。杀了臣,宋国就可以攻打了。可惜臣的弟子禽滑釐(滑音骨)等三百人,已经掌握了臣的方法,带了臣的器械,守在宋城之上,单等楚军来进攻。楚王一听,只好放弃攻打宋国。

这实在是侠义!前面说过,墨子并不一定是宋国人。楚国准备伐宋的时候,他不在宋国,宋国也没有请他帮忙。而且,墨子帮宋国解除危险之后,在回国的路上经过宋城,宋人还不让他进城避雨。可见墨子与宋国,并没有利害关系。然而他一听到消息,便“行十天十夜而至于郢”。这固然是要实践他“兼爱”和“非攻”的思想,但那挺身而出、专打不平、救人苦难的气概,岂非“侠气”?也许,正因为是侠义,那公输盘据说也被感动。据《墨子·鲁问》,公输盘对墨子说:鄙人认识先生之前,一心一意只想得到宋国。现在,如果取之不义,给我也不要。墨子说,你这其实就是得到宋国了。只要先生继续行义,墨翟还要把天下都送给先生(翟又将予子天下)。

孟子的“仗义”,也可以用一个故事来证明。据《孟子·梁惠王下》,有一次邹国和鲁国发生冲突,邹国的官吏死了三十三人,邹国的老百姓却袖手旁观,见死不救。这事不好处理。杀了这些老百姓吧,杀不完;不杀吧,统治者又咽不下这口气。邹穆公左右为难,就问孟子应该怎么办。孟子说,活该!谁让他们平时对老百姓不好!咱们邹国闹饥荒的时候,老百姓年老体弱的弃尸荒野,年轻力壮的四处逃难。当时,君上的粮仓里堆满了粮食,国库里堆满了财宝。可是君上手下的那些官吏,一个都不来报告灾情。这难道不是见死不救?曾子早就说了,你怎么对待别人,别人就怎么对待你(出乎尔者,反乎尔者也)。这下子老百姓可逮住报复的机会了(民今而后得反之也)!这些话,孟子就这么当着“君”的面说,一点都不含糊,岂非仗义执言?

孟子和墨子都行侠仗义,也都反战爱民。《墨子》一书,有《非攻》上中下三篇,简直就是历史上最早的《反战宣言》。墨子说,有一个人,偷了桃子、李子,大家都说该罚,因为他损人利己。如果偷鸡摸狗,罚得又更重,因为他损人更多,罪过也更重。因此,偷鸡狗的比偷桃李的罪大,偷牛马的比偷鸡狗的罪大,杀人犯的罪又比盗窃犯大。杀一个人,就有一重死罪。杀十个人,就有十重死罪。杀一百个人,就有一百重死罪。那么,发动侵略战争,攻打别人的国家,大规模地杀人呢?又该多少重罪?没有罪。不但没有罪,天下之人还要歌颂他们,说他们是英雄(从而誉之谓之义),岂非咄咄怪事?

同样的话,孟子也说过,而且回答了墨子的问题──侵略者该判什么罪。孟子说,该判最重的罪。为什么呢?因为“杀一无罪非仁也”(《孟子·尽心上》)。杀一无罪之人尚且不仁,何况是发动侵略战争、大规模杀人,是“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”(《孟子·离娄上》)?死刑都不能赎他们的罪(罪不容于死)!所以,好战分子、战争狂人应该判处极刑,这就叫“善战者服上刑”(同上)。大家看看,这像不像墨子?

孟子和墨子一样反战,他们也一样爱民。墨子的爱民是众所周知、毋庸置疑的。他的一生,就是在为人民的幸福奔走呼号。孟子其实也一样。在他看来,好的政治绝不能让人民受苦受难。人民苦不堪言的,则一定是坏的政治。据《孟子·梁惠王上》,孟子曾经问梁惠王:用棍子杀人和用刀子杀人,有区别吗?梁惠王说,没有区别。孟子又问:用刀子杀人,和用政治杀人,有区别吗?梁惠王说,也没有。孟子说,现在,大王的厨房里有肥肉,马厩里有骏马,老百姓却是脸上有菜色,田里有尸体(民有饥色,野有饿殍)。这是什么?是率领野兽来吃人(此率兽而食人)!兽类相残,人类尚且厌恶;主持国家政治,却率领野兽来吃人,又有什么资格“为民父母”?大家看看,这又像不像墨子?

孟子和墨子都行侠仗义,也都反战爱民,还都主张任用贤人和能人,只不过孟子的说法叫“尊贤使能”,墨子的说法叫“尚贤事能”,意思都一样。在《公孙丑上》,孟子说,尊重有道德的人,使用有能力的人,让杰出人才都有官位,则普天之下的士人便都欢欣鼓舞,也就都“愿立于其朝矣”。结果是什么呢?是“无敌于天下”,是可以为王。

相同的话,墨子也说过,而且说得更详细。在《尚贤上》,墨子说,一个国家,贤良之士多,政治基础就牢靠;贤良之士少,政治基础就薄弱。所以,王公大人一旦发现人才,就一定得“富之,贵之,敬之,誉之”。只有这样做,国家的贤良之士才会越来越多。为什么呢?因为那些富贵之人就会想:原来国家选拔人才,是只看德才,不论贫富贵贱的。那么,从今往后,我们不能不做好事、做好人(然则我不可不为义)。那些亲近之人也会想:原来国家选拔人才,是只看德才,不论亲疏远近的。那么,从今往后,我们不能不做好事、做好人(然则我不可不为义)。至于那些贫困、卑贱、疏远的人,则会在私下里商量:原来国家选拔人才,是只看德才,不论贫富贵贱、亲疏远近的。那么,从今往后,我们就更不能不做好事、做好人了(然则我不可不为义)。结果是什么呢?是所有的人“皆竞为义”,国家也就长治久安。这就是“尚贤”。也就是说,墨子尚贤,孟子尊贤。墨子把“尚贤”看作为政之本,孟子把“尊贤”看作王业之基。孟子和墨子,是不是很像?

孟子与墨子的相似之处实在不胜枚举。比如孟子的主张,是尊敬自己的长辈,也尊敬别人的长辈;疼爱自己的孩子,也疼爱别人的孩子。墨子的主张,是看待别人的国家,就像看待自己的国家;看待别人的宗族,就像看待自己的宗族;看待别人的身体,就像看待自己的身体。也就是说,孟子的仁爱,是“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”(《孟子·梁惠王上》)。墨子的兼爱,则是“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身”(《墨子·兼爱中》)。请大家看看,这两种说法像不像?实在太像了,简直就如出一辙,让人怀疑仁爱与兼爱根本就没什么区别。

那么,这二者之间的区别究竟在哪里,儒墨两家的分歧又究竟何在呢?

区别也是明显的。

就说前面那个问题。孟子的“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,与墨子的“视人之国若视其国,视人之家若视其家,视人之身若视其身”,当真一样吗?不一样,很不一样!不一样在哪里?就在关键词:墨子是“若视”,孟子是“以及”。“若视”和“以及”,又有什么不同?墨子的“若视”,就是把别人看成自己,把别人的亲人看成自己的亲人。爱自己几分,爱别人也几分;爱自己的父母、兄弟、子女几分,爱别人的父母、兄弟、子女也几分。一视同仁,人人平等,分毫不差。这也就是“兼爱”。孟子的“以及”呢?就是首先爱自己的亲人(老吾老,幼吾幼),然后再由此及彼、推己及人,想到别人和自己一样,也有父母、兄弟、子女,也应该被爱,这才给他们爱(以及人之老,以及人之幼)。但是,爱自己的亲人与爱别人的亲人,是不一样的。爱人,与爱物,也不一样。孟子说,君子对于万物,因为它们不是人,只需要爱惜,不需要仁德(君子之于物也,爱之而弗仁)。对于民众,只需要仁德,不需要亲爱(于民,仁之而弗亲)。亲爱谁?亲人,而且首先是父母,即“双亲”。这就叫“亲亲而仁民,仁民而爱物”(《孟子·尽心上》)。在这里,爱是有等级、有差别的。越亲近的,爱得越深、越多;越是疏远,则爱得越浅、越少。这就叫“爱有差等”,这也就是“仁爱”。

儒墨两家的根本分歧便正在这里。儒家主张有差等的仁爱,墨家主张无差别的兼爱。那么,是儒家的仁爱好呢,还是墨家的兼爱好?

当然是兼爱好。人人平等,四海一家,天下大同,所有人都得到同样的爱,所有人也都同样爱别人。没有矛盾,没有怨恨,没有战争,大家都相亲相爱,团结互助,亲如兄弟,这不正是全人类的共同追求吗?从席勒、贝多芬的《欢乐颂》,到我们中国的《让世界充满爱》,这不正是全世界艺术家歌唱了几百年的理想吗?同样的感受给了我们同样的渴望,同样的欢乐给了我们同一首歌。我们需要墨子这《同一首歌》。

但是,事物往往同时有正反两面。正因为墨家的理想太美好了,我们反倒不能不多一个心眼:这么好的事,可能吗?

儒家认为不可能。《孟子·滕文公上》记录了孟子与墨家信徒夷之的一次没有见面的辩论。这位墨家信徒说,你们儒家不是一再讲,古代的圣人爱护民众就像爱护婴儿吗?可见“爱无差等”(因为婴儿都一样)。孟子说,婴儿在地上爬,就要掉到井里面去了,这不是婴儿的错误(赤子匍匐将入井,非赤子之罪也)。什么意思呢?就是说,一个婴儿眼看就要掉进井里,任何人都会上前去救。这个时候,处于危险之中的婴儿是谁家的孩子,已经不重要了。只要是人,就不会见死不救。救这个婴儿,不是因为“兼爱”,而是出于“天性”,这就是人人都有的“恻隐之心”。天性是道德的基础,它比礼仪更重要。比方说,礼仪规定“男女授受不亲”。但是,如果嫂子掉进水里了,还不赶快拉一把,那就是畜生(嫂溺不援,是豺狼也)。因此,只要是人,都会去救,与性别没关系,与亲疏也没关系(《孟子·离娄上》)。这也不是什么“兼爱”。比方说,你能够因为救了嫂子,就说爱嫂子和爱老婆一样吗?

三大分歧

这笔账算得很清楚,很明白,很有道理。不过这样一来,正如冯友兰先生所说,兼爱就“成了一种投资,一种为自己的社会保险”(《中国哲学简史》)。实行兼爱的人不但可以从中获利,而且很可能还会“一本万利”。相反,如果不仁不义,则有可能倾家荡产,赔个精光。因此,仁义不但与功利不相冲突,反倒就是获得功利的途径,甚至本身就是功利。墨子的这个观点,我们无妨称之为“仁义即功利”。

墨子的这个说法,对于芸芸众生,或许确有吸引力。但在儒家看来,却是授人以柄。我估计孟子当时一定在肚子里冷笑:你这是在讲道德呀,还是在讲功利呀?你这是在讲“义”,还是在讲“利”?道德不是要有超越性吗?最重要的,就是超越功利嘛!只有超越了功利的需求(比如不吃嗟来之食,不受不义之财),才能实现道德的追求。所以,儒家的观点,是“仁义即仁义”,或者“仁义非功利”。儒家认为,仁义就是仁义,它不可能是功利,也不应该是功利。在孟子那里,义与利,永远是针锋相对、水火不容的。打开《孟子》一书,几乎第一句话就是“何必曰利,亦有仁义而已矣”(《孟子·梁惠王上》)。在大多数人心目中,义与利,也是尖锐对立、泾渭分明的。比如见义勇为,就是不计利害;见利忘义,就是不讲道德。墨子以利说义,岂非搞笑?

但是对不起,这一回我要明确表示赞成墨子。我认为,以利说义,恰恰是墨家比儒家高明的地方,也是墨家比儒家深刻的地方。为什么呢?因为说到根本,义,就是利。只不过,在墨子那里,可以称之为“义”的“利”,不是个人的“小利”,而是全人类、全社会的“大利”,即“天下之利”(《墨子·兼爱下》)。天下之利也是利嘛!更何况,人类为什么要有道德?难道是为了让大家都权益尽失?当然不是。说到底,还是为了人类的幸福。所以,以利说义,并没什么不对,也没什么不妥。

可能有人会说,不对!墨子刚才算账时,讲的可不是什么“天下之利”,而是“爱人者必见爱也”(《墨子·兼爱下》)。这可是个人私利。没错,墨子是这么说的,但这也没什么不对。什么叫全人类?什么叫全社会?什么叫普天之下?人类、社会、天下,都不是什么空洞的抽象物,而是由一个个活生生的个人组成的。没有个人,就没有社会,也没有天下。因此,没有个人的“小利”,也不会有什么全人类的“大利”。如果有人说,一件什么事情,对全人类是有利的,但对每个人都是不利的,那这个所谓“大利”就一定是谎言。

其实,利,不但是“义之本”,也是“义之途”,即只有承认功利,才能实现道德。经济学家张维迎先生讲诚信,有个很好的说法。他说诚信就是放弃眼前的小利,追求长远的大利。他还说,小区里的商店一般不会搞欺诈,因为大家都是熟人,他们也想做长久生意。这是有道理的。实际上,只有承认每个人的合法权益,道德的建设才有必要,也才有可能。比方说,损人利己,是不道德的。舍己为人,是很高尚的。那么请问,损人利己,损的是什么?利。舍己为人,舍的又是什么?还是利。显然,如果别人没有利,就谈不上“损”。如果别人的利是不受保护的,就没有什么“损不得”。同样,如果自己没有利,或者这利益原本可有可无,舍他一下,也就没什么了不起。可见道德的前提,是承认每个人的“利”。正因为承认这一点,损人利己才可耻,舍己为人才可贵。

因此,我投墨子一票。但同时,也要做一个说明。墨家以利说义,是讲根本。儒家以义反利,是讲现实。也就是说,在现实生活中,当道义与功利发生冲突的时候,我们应该采取儒家的选择:为了道义,放弃功利。这是儒墨两家的第一个分歧:功利还是仁义。

现在说第二个:鬼神还是天命。

墨子算账以后,大约自己心里也没底,便提出了第二个办法,即鬼神的吓唬。当然,墨子的“鬼神论”,也是一箭双雕,即一方面实现兼爱,另方面批判儒家,因为儒家是主张天命,反对鬼神的。孔子说得很清楚:“不知命,无以为君子也。”(《论语·尧曰》)他的得意门生子夏也说:“死生有命,富贵在天。”(《论语·颜渊》)至于对待鬼神,孔子的态度是敬而远之,叫做“敬鬼神而远之”(《论语·雍也》),其实是不信。这就与墨子刚好相反,墨子是信鬼神不信天命。所以,墨子必须左右开弓,既宣传“鬼神论”,又批判“天命论”。《墨子》一书中的《非命》上中下,就主要批判儒家的“天命论”;《明鬼》上中下(现存下篇),则主要宣传自己的“鬼神论”。在这里,我们先看墨子怎么讲(引文则分别见于《非命》和《明鬼》,不一一注明)。至于如何看待天命,看待鬼神,以后再说(请参看本书第三章第六节和第六章第一节)。

墨子怎么批判天命呢?第一,墨子说,判断一种事物是否存在,要看有没有人看见,有没有人听见。有人看见,有人听见,就存在(有闻之,有见之,谓之有)。没人看见,没人听见,就不存在(莫之闻,莫之见,谓之亡)。那么,从古到今,自有人类以来,有人见过命的样子(见命之物),听过命的声音(闻命之声)吗?没有。所以,天命是不存在的。第二,判断一种事物是否存在,要看它是否起过作用。起作用,就存在;不起作用,就不存在。那么,商汤、周武的时候,天下大治,夏桀、殷纣的时候,天下大乱,起作用的是什么?是这些君主的政治(在上之发政也),天命可是一点作用都没有。所以,天命是不存在的。第三,判断一种事物是否存在,要看谁主张有,谁主张没有。谁主张没有?成功人士和杰出人才。他们成功,是因为自己的努力,没有人会说是因为命里有。那么,谁主张有命?暴君和懒人。暴君亡国,不会说是自己的责任,只会说是命中注定要灭亡(我命固且亡)。懒人受穷,也不会说是自己不努力,只会说自己原本就是穷命(我命固且穷)。由此可见,所谓“天命”,不过是暴君和懒人发明的托词,其实并不存在。

天命不存在,鬼神呢?墨子说,当然存在。为什么存在?第一,见过鬼神的人很多。第二,鬼神起作用的例子很多。第三,主张鬼神存在的都是圣贤。这就是鬼神存在的证据。至于墨子讲的那些“活见鬼”的例子,这里就不讲了。

那么,鬼神为什么存在?鬼神存在于这个世界,究竟有什么意义?墨子认为,鬼神存在的意义,就是“赏贤而罚暴”(《墨子·明鬼下》)。鬼神无所不在,无所不至,无所不能。他们监督着人们的一言一行,尤其是统治者的所作所为。谁要是实现兼爱,做好事,鬼神就奖赏他,让他走运;谁要是不兼爱,做坏事,鬼神就惩罚他,叫他倒霉。所以,不要以为鬼神无形,不常出现,就可以为非作歹,仗势欺人。鬼神对于人间的一切,都了如指掌,而且赏罚分明。因此无论行善作恶,都一定会有回报,即善有善报,恶有恶报,不是不报,时间未到,时间一到,一切都报!

这倒是我们颇为熟悉的说法,问题是怎么看。我的看法是:墨子的鬼神论,主要是吓唬统治者的,警告他们收敛一点,不要太过分。这一点要肯定。但是,这种吓唬,十分靠不住,弄得墨子自己,都差一点闹笑话。据《墨子·公孟》,有一次,墨子生病,他的一个名叫跌鼻的学生就来问他:先生不是圣人吗,怎么会生病?是先生的言行有什么不对,鬼神来惩罚呢,还是鬼神瞎了眼呢?墨子当然不能承认自己不道德,但也不能承认鬼神瞎了眼,便说,我生病,不能证明什么。人生病的原因多得很。天气变化啦,工作太累啦,都会生病。这就好比一栋房子有一百个门,你只关了一扇(百门而闭一门焉),那贼从哪个门不能进来(则盗何遽无从入)!

墨子这话当然能够自圆其说,却也使自己陷入尴尬。你生病,不是因为做了坏事鬼神惩罚,别人就是,请问这是什么逻辑?当然,墨子可以说,别人也不一定。因为人生病,可能有上百个原因。那好,既然人的幸与不幸有上百个原因,鬼神的赏罚只是其中之一,哪又有什么可怕的呢?

这就必须有第三个办法,即君主的专政。

君主的专政在墨子那里叫“尚同”。什么是“尚同”?尚就是上,尚同就是上同,也就是同上,即一切思想、观念和意见都必须统一于上级,最终统一于上天。这种统一是绝对的、没有价钱可讲的,叫做“上之所是,必亦是之;上之所非,必亦非之”。也就是说,上级说对,下级也必须说对。君主说对,臣民也必须说对。上级说错,下级也必须说错。君主说错,臣民也必须说错。每个人的意见,都必须和上级相同(尚同义其上),不能在下面乱说(毋有下比之心)。这样,上级就会奖赏(上得则赏之),群众就会表扬(万民闻则誉之)。相反,如果勾结下级诽谤上级(下比而非其上),上级就要惩罚(上得则诛罚之),群众就要批判(万民闻则非毁之)。这就是圣明天子的“发政施教”(《墨子·尚同中》),即天下一统,君权至上,绝对服从,这就叫“尚同”。

毫无疑问,这是一种专制,甚至是一种专政。而且,在当时的情况下,这种专政最终是由君主(天子、国君、家君)来实行的。因此我把墨子的这第三个办法,称之为“君主的专政”。看来,墨子也知道兼爱在事实上做不到,这才提出“以专制行兼爱”。这是墨子的最后一招,而且可能是最管用的一招。但是这样一来,也就产生了一个问题,即兼爱与专制如何兼容。我们知道,爱,是一种发自内心的情感,它是不能强迫的。以专制行兼爱,这本身就是一个悖论。更何况,墨子主张兼爱,原本是为了维护人民群众的权利。尚同的观念既然是“君权至上”,那么请问民权又从何谈起?这又是一个悖论。正是由于这些问题,儒家和墨家有了第三个分歧,即“君权还是民权”。这是一个最重大的分歧,牵涉到对儒墨两家的盖棺论定,我们必须专题讨论。

六 儒墨再评价

准确地说,君权还是民权,是墨子与孟子的分歧。

还是要从“尚同”说起。如果说,兼爱是墨家学说中最大的亮点,那么,尚同就是其最大的败笔。正是这一败笔,让我们很难认定墨子究竟是个好医生,还是坏医生。因为他这两副药方是自相矛盾的。“病人”一齐吃了下去,是死是活,没人知道。

墨子的药方怎么开出来的?源于他对当时社会之病的诊断。《墨子·兼爱上》说:“乱何自起?起不相爱。”《墨子·尚同上》则说:“天下之所以乱者,生于无政长。”显然,在墨子看来,天下大乱有两个原因,一是人们不相爱(起不相爱),二是社会缺领导(生于无政长)。缺领导,社会就会处于乱七八糟的无政府状态,这是远古的情况。不相爱,社会就会处于自相残杀的战争状态,这是当时的情况。因此,墨子开出两副药方,针对不相爱的是“兼爱”,针对缺领导的是“尚同”。

墨子这话,有点不好理解。从启废禅让,到墨子在世,世袭的君主制,大约已经实行了一千六百年,怎么能说是“无政长”?夏启之前,氏族、部落、部落联盟,也都有自己的领袖,怎么会缺领导?原来,墨子所谓“无政长”,不是一般意义上的缺领导,而是缺少能够统一人民思想、观念、意志的好领导。墨子说,人类诞生之初(古者民始生),还没有政治制度的时候(未有刑政之时),意见是不统一的。一个人有一个人的主张(一人则一义),两个人有两个人的主张(二人则二义),十个人有十个人的主张(十人则十义)。人越多,主张就越多(其人兹众,其所谓义者亦兹众)。所有的人,都说自己的主张对,别人的主张不对(人是其义,以非人之义),互相攻击,互相批判(交相非也)。结果是什么呢?是“天下大乱,若禽兽然”,整个社会乱七八糟,就像动物世界。究其所以,都因为缺少好的领导啊!这就叫“天下之所以乱者,生于无政长”(《墨子·尚同上》)。

显然,墨子所谓“无政长”,与其说是“缺少好领导”,不如说是“意见不统一”。治理的办法,当然是对症下药,把人民的思想、观念、意志统一起来。那么,谁来统一呢?靠老百姓是不行的。老百姓人多嘴杂,议论多,心眼多,哪里统一得了?因此只能由执政者来统一,自下而上统一,这就叫“尚同”,即意见与上级相同。

不过这里还是有问题。老百姓固然人多嘴杂,执政者难道就不七嘴八舌?要知道,执政者也并非只有一个人呀!解决这个问题,墨子也有办法。他的办法,是“逐级尚同”。按照《尚同中》的说法,就是先由里长统一村民的意见(一同其里之义),然后由里长率领村民“尚同乎乡长”。乡长统一乡民的意见,然后率领乡民“尚同乎国君”。国君统一国民的意见,然后率领国民“尚同乎天子”(《尚同下》也有类似说法,不再重复)。村民意见分歧,里长统一不了,乡长说了算(乡长之所是,必亦是之;乡长之所非,必亦非之)。乡民意见分歧,乡长统一不了,国君说了算(国君之所是,必亦是之;国君之所非,必亦非之)。国民意见分歧,国君统一不了,天子说了算(天子之所是,必亦是之;天子之所非,必亦非之)。这样一来,就不怕意见多了。因为上级的上面还有上级。里长们的意见不统一,有乡长。乡长们的意见不统一,有国君。国君们的意见不统一,有天子。最后总能统一起来。

统一起来又怎么样呢?就可以实现兼爱了,因为普天之下都逐级尚同。只要天子兼爱,国君就会兼爱;国君兼爱,乡长就会兼爱;乡长兼爱,里长就会兼爱;里长兼爱,村民就会兼爱。结果是什么呢?是普天之下都兼爱。这就是实现兼爱的第三个办法──集权。

这个主意倒是不错,可惜有风险:万一天子不兼爱呢?天子不兼爱,国君就不兼爱;国君不兼爱,乡长就不兼爱;乡长不兼爱,里长就不兼爱;里长不兼爱,村民就不兼爱。结果是什么呢?是普天之下都不兼爱。看来,逻辑这玩意,其实并不好玩。

好在墨子早就想到了这个问题,他告诉我们不必忧虑,因为天子肯定兼爱。为什么肯定兼爱?因为天子是最圣明的。何况他还选择了次圣明的人担任国君,以便“一同其国之义”。国君呢?又在国内选择了再次圣明的人担任乡长里长,来协助自己。这些人,也都是贤良的,因此大可放心。那么,天子又为什么就肯定最圣明呢?因为正是为了“一同天下之义”,才“选择天下贤良、圣知、辩慧之人,立以为天子”(《墨子·尚同中》)呀!天子如果不是最圣明的,怎么会选他?

这当然也有道理。遗憾的是,第一,我们不知道,那个最圣明的天子究竟是怎么选出来的。民选?官选?还是天选?我们也不知道,在当时的情况下,世袭的天子怎么就能世世代代都最圣明,世袭的国君也怎么就能世世代代都次圣明?这些问题,墨子都没有说,我们也不能瞎猜,只能在心里嘀咕。

第二,就算天子是最圣明的,国君是次圣明的,乡长里长则是再次圣明的,他们也都是人,不是神,难道就永远不会犯错误?这一点,墨子也想到了。他的办法,是规定上级必须听取下级和群众的意见,下级和群众也必须向上级反映情况。他甚至规定,上级有过失不能规劝,群众有好事没有报告,都要惩罚(《尚同上》和《尚同中》都提到这一点)。为什么呢?因为“上之为政,得下之情则治,不得下之情则乱”(《墨子·尚同下》)。所以,下级必须说,上级必须听。那么,意见反映上去,与上级的看法不一致怎么办?听上级的。村民与里长意见不统一,听乡长的。乡民与乡长意见不统一,听国君的。国民与国君意见不统一,听天子的。天子,是真理的代言人,最高的仲裁者。

这是什么呢?表面上是“民主集中”,实际上是“君主独裁”。至少,也是“君主集权”,甚至“君主专政”。君主,拥有最高的思想权、话语权、决策权和对争论的裁判权。这不是“君权至上”是什么?显然,在这样一种制度下,“国家的性质必然是极权主义的,国君的权力必定是绝对化的”(冯友兰《中国哲学简史》)。人民群众对统治者只能绝对服从。如果意见不一致,便要么放弃自己的观点,要么接受惩罚,哪有权利可言?甚至就连他们的提意见,也是义务,不是权利。爱民的墨子,居然完全无视民权,这可真有意思。

墨子的这个思想,也是儒家不能赞成的,至少孟子不赞成。因为在孟子那里,民权是高于君权的。谁都知道孟子有一句名言,即“民为贵,社稷次之,君为轻”(《孟子·尽心下》)。也就是说,民权第一,政权第二,君权第三。君,可以高高在上,可以富贵荣华,可以也应该独一无二,比方说“天无二日,民无二王”(《孟子·万章上》)。但是,君主的这种尊崇是有条件的。条件就是他必须合格。如果不合格,比方说,像梁襄王那样“望之不似人君”(《孟子·梁惠王上》),那他就没有资格享受这份尊崇。

那么,合格的君主有什么条件?

也有三个。第一,要“关注民生,与民同乐”。孟子认为,一个君主,最起码要能保证国民安居乐业衣食无忧。如果像梁惠王那样,弄得“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿殍”(《孟子·梁惠王上》),那就是不合格的君主。在这个问题上,考核的标准也有三条。一是要做到五十岁以上的人都可以穿上丝绵袄(五十者可以衣帛),七十岁以上的人都有肉吃(七十者可以食肉)。这是孟子在《梁惠王上》提出的。为什么呢?因为“五十非帛不暖”,“七十非肉不饱”。不暖不饱,就叫做“冻馁”(《孟子·尽心上》),君主也就不合格。这是一个可量化的硬指标,没有价钱好讲。

二是要关心弱势群体。孟子在《梁惠王下》说:年老而失去妻室的叫做鳏(老而无妻曰鳏),年老而失去丈夫的叫做寡(老而无夫曰寡),年老而失去儿女的叫做独(老而无子曰独),年幼而失去父亲的叫做孤(幼而无父曰孤)。这四种人,都是天底下最应该同情的(天下之穷民而无告者)。不关心他们,也算不合格。这两条,算是基本标准。

第三个考核标准要高一些,就是要做到与民同乐。据《梁惠王下》,孟子曾多次与齐宣王谈仁政。在谈到要对弱势群体给予关注时,齐宣王表示,先生这话说得真好(善哉言乎)。孟子说,大王既然认为好,为什么不做呢?齐宣王说,寡人有病,喜欢钱财(寡人有疾,寡人好货)。孟子说,这有什么关系?大王喜欢钱财,老百姓也喜欢,大王和民众一起喜欢不就行了(王如好货,与百姓同之,于王何有)?宣王又说,寡人有病,喜欢女人(寡人有疾,寡人好色)。孟子又说,这有什么关系?大王喜欢女人,老百姓也喜欢,大王和民众一起喜欢不就行了(王如好色,与百姓同之,于王何有)?孟子甚至还对齐宣王进行启发式教育。孟子说,听说大王喜欢音乐,有这事吗?齐宣王马上就变了脸色(王变乎色),说不好意思,寡人并非喜欢古典音乐,其实是喜欢流行歌曲(非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳)。孟子说,喜欢流行歌曲也没什么不好,音乐都是一样的嘛!不过为臣想问一个问题:大王认为是一个人欣赏音乐快乐呢,还是跟别人一起欣赏快乐呢?齐宣王说,当然是跟别人一起欣赏更快乐(不若与人)。孟子又问:是跟少数人一起欣赏快乐呢,还是跟多数人快乐呢?齐宣王说,当然是跟多数人(不若与众)。那么好了,与全国人民一起快乐,岂不是最快乐?要知道,能够与民同乐,那就天下归心,那就是王道呀(与百姓同乐,则王矣)!可惜,这话孟子是不说白不说,说了也白说。这是第一个条件:关注民生,与民同乐。

合格君主的第二个条件,是要“了解民意,尊重事实”。孟子和墨子一样,也是主张贤人政治的。他理想中的治世,就是“尊贤使能,俊杰在位”(《孟子·公孙丑上》),与墨子的主张没什么两样。但是,孟子的选贤,却不是君主、长官、上级一个人说了算,不是墨子说的“上之所是,必亦是之;上之所非,必亦非之”,而是广泛听取群众意见,然后进行调查研究。孟子说,选拔官员,国君身边的人都说好,不算(左右皆曰贤,未可也);将军大夫们都说好,也不算(诸大夫皆曰贤,未可也);人民群众都说好,就可以考察了(国人皆曰贤,然后察之);考察下来发现确实好,才任命(见贤焉,然后用之)。也就是说,听民意,讲事实。选贤如此,杀人也一样,一定要“国人皆曰可杀,然后察之;见可杀焉,然后杀之”。只有这样,才“可以为民父母”(《孟子·梁惠王下》),也才是合格的君主。

合格君主的第三个条件,是要“尊重民权,对等交流”。孟子认为,人与人,都是一样的。即便是君臣,也要相互尊重。这话孔子也说过。孔子的说法,是“君使臣以礼,臣事君以忠”(《论语·八佾》),也就是臣对君要忠诚,君对臣要客气。孟子就没那么客气,他的说法,是“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”(《孟子·离娄下》)。也就是说,你把我当人,我也把你当人;你不把我放在眼里,我就把你当敌人。因为你根本就不是合格的君主。

君主不合格,又该怎么办呢?也有两个办法。一是抛弃他,让他去做孤家寡人;二是颠覆他,让他去做孤魂野鬼。据《孟子·万章下》,有一次齐宣王向孟子问公卿。孟子说,有和王室同宗的公卿(贵戚之卿),有和王室不同宗族的公卿(异姓之卿),他们是不同的。如果是同宗的“贵戚之卿”,那么,君王有了大的过错,他们就要劝阻(君有大过则谏)。如果反复劝阻君王还不改,就废了他(易位)!齐宣王一听,脸色唰地一下就变了(王勃然变乎色)。孟子说,大王不必紧张,臣不过是实话实说罢了。宣王的脸色这才恢复正常,又问不同宗族的“异姓之卿”。孟子说,一样。他们的职责,也是“君有过则谏”。不同的是,如果反复劝阻君王还不改,就离开他(则去)!哈哈,还是不要那不合格的君主!

孟子这样说,是因为在他心目中“民权高于君权”。在他看来,君权虽由天授,但“天视自我民视,天听自我民听”(《孟子·万章上》),因此名为天授,实为民授。也因此,如果君主太不像话,人民就有权利进行革命。齐宣王曾经问孟子,商汤作为夏桀的臣子,周武作为殷纣的臣子,怎么可以弑君呢?孟子说,破坏仁的叫做贼(贼仁者谓之贼),破坏义的叫做残(贼义者谓之残),贼仁残义的就叫做独夫(残贼之人谓之一夫)。我只听说过打倒那个独夫殷纣,没听说过什么“弑君”(《孟子·梁惠王上》)。

这就是儒家和墨家(准确地说是孟子和墨子)的第三个分歧:君权还是民权。在这个问题上,我要重重地投孟子一票,同时对墨子表示深深的遗憾,因为墨子其实也是维护民权的。墨子的思想,有一个总纲,就是“兴天下之利,除天下之害”。这十个字,在《墨子》一书中多处可见,贯彻始终。墨子说的天下,当然是天下人的天下。他要追求的利,也是天下人的根本利益。而且,他的同情心是向弱势群体倾斜的。在他看来,社会的问题并非孔子痛心疾首的“礼坏乐崩,犯上作乱”,而是一个阶级压迫另一个阶级的“以强凌弱,巧取豪夺”。为了争取人民群众的利益,墨子著书立说,奔走呼号,磨穿了鞋底,磨破了嘴皮。这种精神,实在值得崇敬!这种立场,也实在应该肯定。

相反,孔子和孟子,则是站在统治阶级一边的。而且,在某种意义上,孟子比孔子还更进一步:孔子只是讲“王道”,孟子则已经讲“王业”。比如孟子讲“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,最后落实到什么呢?落实到“天下可运于掌”(《孟子·梁惠王上》)。他讲“尊贤使能”,也是落实到“无敌于天下”。孟子还说:“无敌于天下者,天吏也。然而不王者,未之有也。”(《孟子·公孙丑上》)还有,与民同乐,也如此:“乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”(《孟子·梁惠王下》)这就是“王业”了。我们知道,在战国时期,王业与霸业,那是只有一步之遥的。

看来,历史总是喜欢跟人开玩笑。出发点、目的地和实际结果,也并不总是一致。墨子为人民谋,结果是“君权重于民权”。孟子为君主谋,结果反倒是“民权高于君权”,这又是为什么呢?

原因之一,是墨子把事情看简单了。在他那里,人民群众似乎只有物资需求,没有精神需求;只有经济利益,没有政治利益。因此,他只为人民群众争取生存权利和经济权利,不为他们争取思想权利和言论权利。相反,在他看来,这些权利还必须无条件地交给统治者。结果,按照墨子的方案,如果要把人民群众从经济压迫中解放出来,就必须同时让他们变成统治阶级的精神奴仆。这可真是让人哭笑不得!看来,评价一种思想和学说,不能只看立场和出发点,还得看最后的结果。

墨子为什么会把问题看简单了呢?因为他是狭隘的功利主义者。在他那里,人类似乎只应该有一种需求,这就是物质需求;只应该有一种生产,这就是物质生产;也只应该有一种文明,这就是物质文明。除此之外的一切,包括精神需求、精神生产和精神文明,都是多余和不必要的。什么思想权利,什么言论权利,当然都可以不要。

但这也顶多只是思想言论权利可以交出而已,为什么还必须交出,而且还必须无条件地交给统治者呢?因为非如此而不能“尚同”。这就是墨子主张“君权重于民权”的第二个原因,也是更重要的原因。你想啊,按照墨子的观点,人民群众如果有思想言论的自由,岂非“一人一义,十人十义,百人百义”,弄得“无君臣上下长幼之节、父子兄弟之礼”,没大没小,乱成一团,“如禽兽然”(《墨子·尚同中》)?所以,最好的办法,是人民群众将思想言论的权利交给统治者,自己只承担反映情况提意见的义务。这就是墨子的主张。

毫无疑问,这是墨家思想最大的败笔。而墨子有此败笔,也不奇怪,因为他是武士的代表。他的学派,也有一种“准军事组织”的性质,张荫麟先生称之为“武士的行会”(《中国史纲》)。这样的团体,最讲究的就是令行禁止,绝对服从。事实上,在墨家全盛之时,他们也确实做到了这一点。那时,所有的“墨者”,都无条件地服从他们的最高领袖──“巨子”,赴汤蹈火,在所不辞。他们的组织内部,甚至可以动用私刑,处决违法乱纪的人(请参看本书第六章第二节)。这也是墨家与诸家的一大区别:墨家学派有如国家,师生之间有如君臣。儒家学派有如家庭,师生之间有如父子。至于道家和法家,则是连组织都没有的。这,又谁是谁非呢?

可惜现在我们还不能做出最后的结论。因为就在儒墨两家争执不下的时候,另一种声音也在中华大地上响起。这种声音认为,什么“仁爱还是兼爱”,什么“君权还是民权”,什么“改良还是革命”,都没有意义。解决社会问题,不是靠做,而是不做;不是要考虑做什么和怎么做,而是要考虑不做什么和怎么不做。也就是说,顺其自然,或者无为而治。以火救火固然不对,以水救火也不行。前者(仁爱)是扬汤止沸,后者(兼爱)是杯水车薪。正确的方案是什么呢?釜底抽薪。

我们知道,发出这个声音的是道家。

欢迎投稿:lianxiwo@fjdh.cn

2.佛教导航欢迎广大读者踊跃投稿,佛教导航将优先发布高质量的稿件,如果有必要,在不破坏关键事实和中心思想的前提下,佛教导航将会对原始稿件做适当润色和修饰,并主动联系作者确认修改稿后,才会正式发布。如果作者希望披露自己的联系方式和个人简单背景资料,佛教导航会尽量满足您的需求;

3.文章来源注明“佛教导航”的文章,为本站编辑组原创文章,其版权归佛教导航所有。欢迎非营利性电子刊物、网站转载,但须清楚注明来源“佛教导航”或作者“佛教导航”。